Dios toma a los débiles, los raros, los lentos, los problemáticos, en fin los que la sociedad veía como fracasados y los invita a ser parte del Reino de Dios.

Si aceptas te espera una gran aventura. Digo aventura porque es algo un poco loco. De repente te enteras que ahora eres hijo de Dios. ¡Sí, tú! ¿Quién iba a creer jamás que ibas a ser hijo del que es tres veces santo? Luego aprendes que todo es posible si puedes creer. Leíste bien: TODO. Al principio tienes tus dudas. Pero entonces empiezas a ver los milagros que hace el Todopoderoso. Ahora ya no crees que el mundo se formó por casualidad, tienes bien claro que tu Padre Celestial es el creador del universo ¡y nada hay difícil para él!

Llegado a este punto ¿para qué seguir cargando con tus enfermedades y limitaciones? Vas a Dios, con tu nueva o renovada fe y le pides que te libre de ellas por su gran misericordia y en cumplimiento de sus promesas.

Cuando experimentas su poder sanador, que no sólo devuelve la salud a tu cuerpo sino que sana tu corazón, lleno de callos y cicatrices, tu fe se fortalece y tu amor por Dios crece…

A medida que avanza tu relación con Dios, quieres hacer cosas para él, contarle a todos lo que hizo contigo, llevar una vida agradable ante sus ojos, parecerte más a Jesús. Y él se pone feliz contigo.

Te ayuda a cambiar. Te regala momentos gloriosos en su presencia. Te permite ver milagros que te dejan con la boca abierta. Y luego, comienza a trabajar contigo.

Duele. Porque comienza a limpiarte. Lloras. Te enojas con Dios. Pero ¡cómo seguir enojado con quien te conoce tan bien y aún así te ama! Aprendes a ceder, a ser más humilde, a controlar tu genio y tantas cosas más. Nunca más vuelves a ser el mismo.

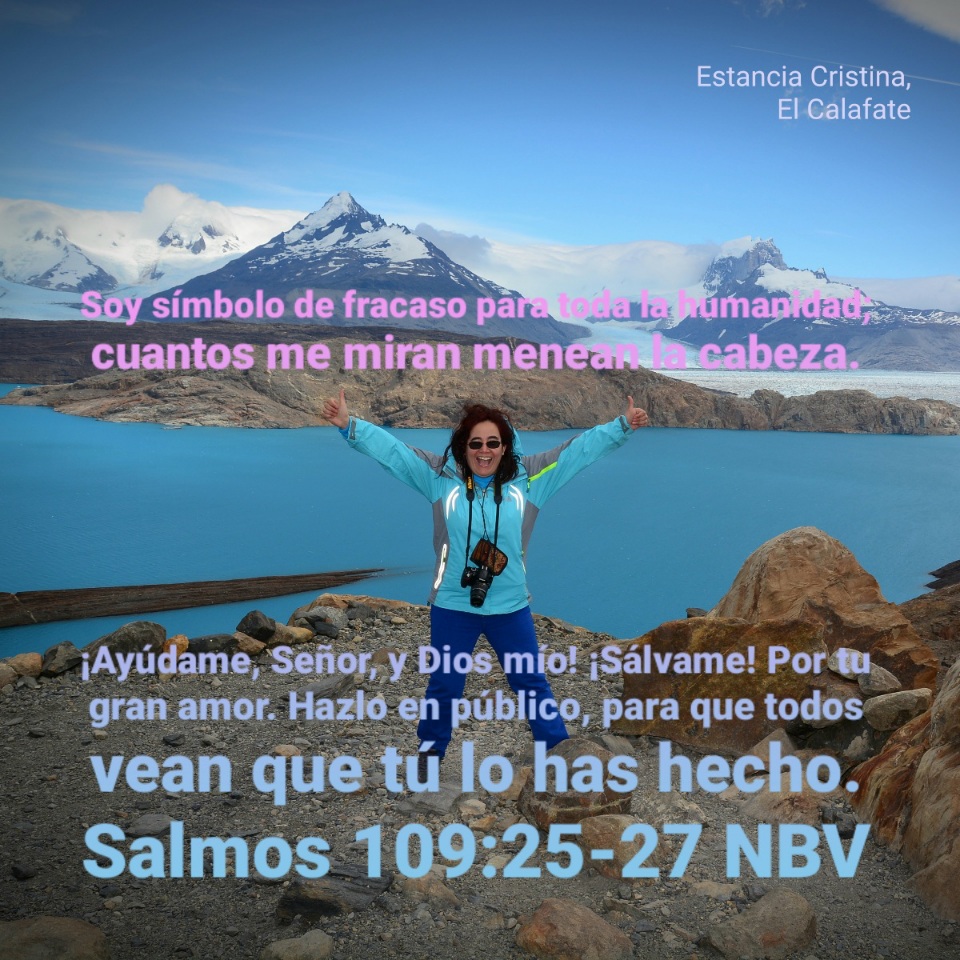

Ya no eres un fracaso, eres un proyecto de algo grande, eres el sueño de Dios de hacerte feliz, amado, valioso.